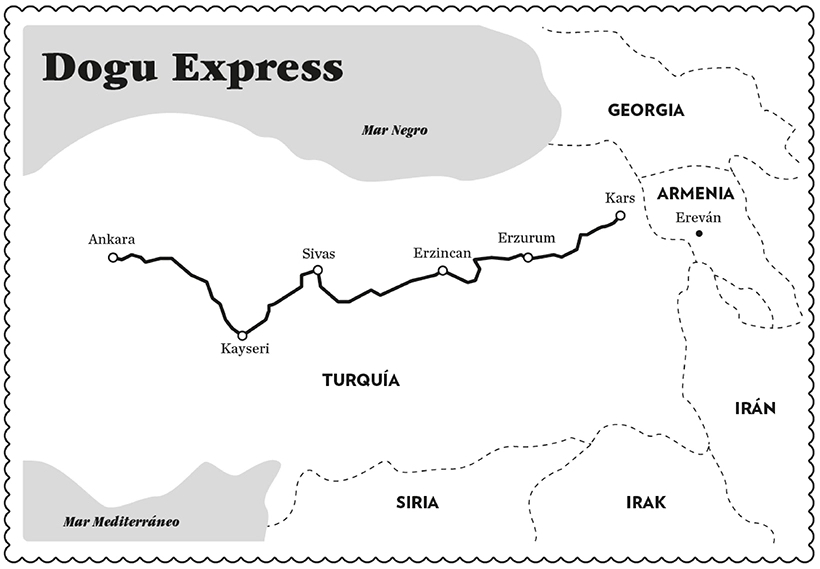

Casi siempre faltan billetes para estirarse en las camas del Dogu Express. Estas son las cifras del tren más icónico de Turquía: unos cuarenta euros al cambio para recorrer los 1365 kilómetros entre Ankara y Kars -en el extremo oriental del país- en veinticuatro horas de viaje. Es más que suficiente para leer Nieve, la novela que Orhan Pamuk ambienta en Kars, pero no es el célebre y más famoso escritor turco la razón de este viaje, sino los armenios y las que fueron sus tierras. También los turcos y los kurdos, porque son ellos los que las habitan hoy.

En el Dogu Express, campesinos y urbanitas comparten un vagón con varias decenas de asientos en filas de tres butacas que se van quedando frías a medida que se atraviesa la profundidad de Anatolia hasta llegar a Kars. Es el final de trayecto, en el mismísimo corazón de la Armenia occidental histórica, pero ya no quedan armenios allí. Solo edificaciones milenarias, muchas de ellas en ruinas, dan fe de la presencia de una comunidad que fue exterminada a principios del siglo XX, un capítulo de la Primera Guerra Mundial que muchos pasan por alto, aunque hay excepciones. “Nadie se acuerda del genocidio de los armenios”, llegó a decir Hitler para justificar su plan para los judíos. Volviendo a los turcos, la suya es una posición tan complicada como la de defender lo indefendible: llevan un siglo intentándolo y, de tanto repetirlo, de tanto acallar las voces discordantes, se lo creen, o justifican el pasado o, simplemente, lo han olvidado.

Se trata de un silencio que escuché de forma atronadora durante los cinco años que pasé como corresponsal en el país. Poner la pluma sobre el genocidio armenio le costó al propio Orhan Pamuk su encausamiento con el artículo 301 del Código Penal turco (“insultar y debilitar la identidad turca”). “En Turquía mataron a un millón de armenios y a treinta mil kurdos. Nadie habla de ello y a mí me odian por hacerlo”, dijo en una entrevista a un periódico suizo. Luego llegaría el exilio, pero siempre puede ser muchísimo peor. Hrant Dink, periodista y fundador del diario armenio Agos, fue acribillado a balazos en 2007. Entre otras cosas, Agos había tenido el valor de publicar una historia en la que una fuente aseguraba que Sabiha Gökçen, la primera mujer aviadora de combate, la misma que bombardeó a miles de personas en la masacre de Dersim de 1938 y cuyo nombre lleva hoy un aeropuerto de Estambul, era una huérfana armenia. Que la heroína de la República turca (fundada en 1923 por Mustafá Kemal Atatürk) pudiera serlo era absolutamente inimaginable. Imposible. O no: en 2018, el gobierno turco permitió el acceso en internet al registro genealógico de sus habitantes. El sistema colapsó y el resultado sorprendió a algunos que presumían de raza y resultaron tener más linaje armenio que turco.

Cinco años en Turquía dan para hablar con mucha gente. Una licenciada en Historia (se llamaba Cemre) por la Universidad de Ankara no me negaba que un millón de armenios hubieran sido asesinados en Anatolia, pero insistía en que no habían sido los turcos, “sino el Estado turco”, tal vez influido por los alemanes, y tal vez justificando la acción con las revueltas que los armenios encendían en el este del país. Buscaban recuperar la tierra de sus ancestros, y por eso se aliaron con la Rusia zarista, aunque lo habrían hecho con cualquiera que les hubiera prometido recuperar Kars, Ani, Van y, por supuesto, el monte Ararat. El “Hombre Enfermo”, como entonces se conocía al renqueante Imperio Otomano, actuó siguiendo la neurosis nacionalista y bélica de la época. Cemre, pese a las justificaciones, no negaba una estrategia premeditada para acabar con los armenios de Anatolia.

Para que nadie lo olvide, armenios por todo el globo recuerdan el genocidio cada 24 de abril. Son los nietos, bisnietos y tataranietos de esos supervivientes que, tras pasar por Siria, terminaron en Francia, California o Argentina. Por supuesto, Turquía no reconoce el genocidio y alega que hasta 1948 la ONU no recogió el término, aunque da igual: todo el mundo lo acepta como hecho incuestionable. Cada mes de abril, los turcos se sienten señalados porque el mundo se olvida de los otros genocidios. ¿Qué pasa con los estadounidenses o los españoles en América? ¿Qué hay de los británicos en Sudáfrica? Es lo que tiene no ser potencia mundial y no confrontar el pasado: este vuelve como un bumerán.

El mapa del tesoro

Anclada en el vértice que separa Armenia, Turquía y Georgia, la ciudad de Kars es la puerta hacia la Anatolia más armenia. Aunque el Estado turco se ha afanado en eliminar u ocultar los vestigios de otras civilizaciones, la iglesia de los Sagrados Apóstoles, construida en el 932 y reconvertida en la mezquita Kümbet, evidencia el legado del reino medieval armenio que tuvo en Kars su capital entre el 928 y el 961. Sin embargo, son las ruinas de Ani las que atraen a los turistas. Conocida como “la ciudad de las mil una iglesias”, es patrimonio de la humanidad por la Unesco desde 2016 y también capital de la dinastía armenia de los Bagratuni.

Ani está encajonada por el río Arpaçay-Akhuryán, afluente del río Aras, y que, junto a este, delimita la frontera entre Turquía y Armenia. Tomando el camino de la izquierda se llega a la iglesia de San Gregorio de Tigran Honents. Desde allí, a varios centenares de metros, una bandera de Armenia, país en el que no olvidan ni el genocidio ni que los diferentes gobiernos turcos hayan permitido o promovido que turbas humanas destrocen sus monumentos. Hay incontables ejemplos: desde la demolición de templos hasta esas declaraciones de amor sobre frescos que retratan la vida de Jesucristo y San Gregorio el Iluminador.

La lucha de poder entre bizantinos y árabes permitió a la dinastía armenia de los Bagratuni ostentar el poder sobre parte del este de Anatolia entre los siglos IX y XI, periodo de esplendor para Ani, entonces referencia comercial en la ruta de la seda. Su decadencia llegó con las invasiones mongolas, que obligaron a los comerciantes a buscar caminos más seguros. Los terremotos terminaron por erradicar la vida humana en el siglo XVII y dañar sin escrúpulos estructuras como la iglesia Surp Amenap’rkitch. Es como si se hubiera cortado el templo de arriba abajo con un bisturí. No hay imagen más icónica de Ani.

La ruta por la Anatolia más armenia se adentra poco a poco en la región de mayoría kurda. Aquí, el medio de transporte ya no es el tren, sino el dolmuş, un taxi-minibús al que te subes y del que te bajas donde y cuando quieres. Impresiona el contraste de la región: de una tierra yerma de tonos ocres, apta para poco más que el pasto, se pasa a generosos vergeles en cuestión de minutos. En Tuzluca —de tuz, “sal” en turco—, se extrae sal de sus minas desde la época medieval y la generosidad de la tierra sigue siendo magna: albaricoques, tan buenos como los de Malatya, y otros árboles frutales se encuentran en esta región que volvió al dominio turco con el Tratado de Kars de 1921. A apenas una caminata de Armenia, una señal llegó a dar la bienvenida y despedía en armenio a los visitantes de Tuzluca durante casi un año (de septiembre de 2015 a junio de 2016).

Cuando aumenta la tensión política en Turquía, son las minorías las primeras en pagar el pato. Los kurdos lo padecen por los avances democráticos conquistados en otros países: hoy es por Siria, ayer fue por Irak y mañana, tal vez, sea por Irán. En el caso de los armenios, es el conflicto en Nagorno Karabaj el que marca la pauta. Puede que por el pragmatismo propio de tener un enemigo común, kurdos y armenios están hoy unidos, hasta en la represión. El pro kurdo HDP es único grupo político en Turquía que ha reconocido explícitamente el genocidio. No en vano, el pasado diciembre la Fiscalía de Ankara inició un proceso de sumario a veintiséis de sus miembros por decir “genocidio” y, por tanto, “insultar al Estado”. Hoy, el único diputado armenio de Turquía, Garo Paylan, ocupa su escaño por el HDP.

Esta buena sintonía entre kurdos y armenios contrasta con la delicada relación que mantenían a principios del siglo XX, cuando los kurdos desempeñaron un papel crucial en el asesinato de armenios. Gente como Necdet, kurdo de treinta años de la región de Mardin al que conocí en un festival cultural en 2013 —y desde entonces un amigo con el que paseaba agarrado del brazo por las conservadoras calles de Kızıltepe—, es consciente de que ellos fueron uno de los brazos ejecutores del genocidio. Al igual que el HDP, pide perdón, pero no va más allá. No piensa devolver nunca las tierras usurpadas a los armenios porque, dice, el pasado no se puede remover tanto. Poco importaron los siglos de convivencia: el nacionalismo de la época envenenó a todos los pueblos sin excepción. Además, los armenios eran ricos, buenos comerciantes, un objetivo suculento. Aún recuerda Necdet el mapa del oro armenio (altın haritası, en turco), una leyenda según la cual los armenios, en su huida y a sabiendas de que iban a ser despojados de todo lo que tuvieran de valor, incluida la vida, escondieron sus riquezas con la esperanza de recuperarlas algún día. Nunca ocurrió.

Las matanzas se produjeron a partir de un plan premeditado que comenzó a finales del siglo XIX con el sultán Abdul Hamid II y continuó, en el siglo XX, con el gobierno militar de los Jóvenes Turcos. Parte del movimiento kurdo defiende que los turcos les utilizaron, que eran ignorantes como lo fueron los árabes antes de aceptar la revelación de Mahoma. Diría que no es cierto, y no puedo evitar recordar las palabras de Özer, un kurdo que regentaba una tienda de complementos para el pelo en Ankara: “Los kurdos hicimos la masacre. La gente lo hizo por puro beneficio”. Porque los “aga” o líderes tribales son oportunistas, y probablemente incentivaron a su pueblo para que matase y robase todo lo que era de los armenios. Ese sería el trato con el Estado turco, entonces Imperio Otomano, que a finales del siglo XIX ya había armado a los kurdos, más de treinta mil, en los Regimientos de Caballería Hamidiye. Se buscaba dividir a los kurdos y amedrentar a los armenios, que habían protagonizado levantamientos en regiones remotas y montañosas.

En el centro de Mardin es donde encontré a Bülent, un artesano de la plata de unos cincuenta años casado con una mapuche a la que conoció en Chile (allí vivió durante casi diez años con su familia). Bülent no olvidaba el rol de los kurdos. Siempre que lo visitaba recordaba que los asirios, por el simple hecho de ser cristianos, cayeron en el mismo saco que los armenios (hasta trescientos mil asirios fueron asesinados). También huyeron, por eso Bülent tenía tíos y abuelos en Siria. Él es capaz de perdonar, no reclama juzgar a los culpables, principalmente porque ya han fallecido, pero desea que el Estado turco le compense por las tierras que les robaron durante el siglo XX.

Las propiedades de los armenios las usurparon sus vecinos turcos y kurdos. Las autoridades redistribuyeron algunas posesiones durante las posteriores décadas y beneficiaron a los acólitos del sistema, que se hicieron con auténticas joyas arquitectónicas a un coste irrisorio. A diferencia de la comunidad religiosa asiria, que ya ostenta parte de los terrenos de monasterios como el de Mor Gabriel, Bülent sigue bregando por lo que considera suyo: sus tierras. Aunque sea un imposible.

Los sucesos de 1915 han marcado también el devenir del pueblo kurdo en Anatolia, que se convirtió en la gran minoría que atenta contra la integridad territorial del país. Es más, parece que los kurdos hayan recogido el testigo de los armenios en casi todo, incluidos estereotipos e insultos. En repetidas ocasiones he escuchado decir que los armenios asesinaban bebés durante las revueltas del siglo XX y que Abdullah Öcalan, el encarcelado líder del PKK, hizo lo mismo a partir de 1984. Y no son pocos los turcos que creen que los líderes de la milicia kurda son en realidad armenios y que su lucha no es más que la continuación de un complot centenario e internacional para dividir Turquía.

Ocaso

A ojos del Estado turco, la minoría principal —hoy los kurdos— siempre tiene que menguar, aunque ello lleve a pensar en la criptorrealidad identitaria de esta región. Oficialmente, la comunidad armenia de Anatolia ronda las sesenta mil personas. La mayoría reside en Estambul, aunque un centenar de personas en Vakıflı, en la región de Hatay, conforman la última y única aldea de mayoría armenia en Turquía. Pero estos datos no se ajustan a la realidad: algunos se hicieron pasar por turcos y musulmanes para evitar la muerte y, con el tiempo, por temor, no contaron a sus hijos y nietos que en realidad eran armenios. Es el caso de los hamsheníes, varias decenas de miles de armenios islamizados de la región turca del mar Negro que son considerados turcos pese a que aún conservan su dialecto armenio.

Las relaciones diplomáticas entre Turquía y Armenia están rotas, con sus fronteras cerradas desde 1993 como castigo a los armenios por el conflicto con los azeríes en Nagorno Karabaj. En el siglo de vida de la República, solo ha habido una época en la que el aperturismo democrático ha permitido discutir algunas causas enquistadas, entre ellas la armenia. Alejándose del reduccionismo kemalista más hegemónico, el mismo Recep Tayyip Erdogan —actual presidente turco— llegó a ensalzar el legado del Imperio Otomano. En 2008, por primera vez desde que Armenia obtuvo la independencia de la URSS, un presidente turco, el islamista Abdulá Gül, visitó Ereván, lo que probablemente envalentonó a un grupo de académicos que, a finales de ese mismo año, emitió un comunicado pidiendo perdón a los armenios por “la gran catástrofe”, evitando, eso sí, el término “genocidio”. También se eliminó la designación de área militar protegida en Ani y se creó un equipo cualificado para dirigir la restauración de las ruinas. Incluso se permitió una misa en la iglesia de la Santa Cruz, en la isla de Akdamar del lago Van (su altar no se utilizaba desde principios del siglo XX). Fue otro espejismo: Erdogan ha virado hacia el nacionalismo y de nuevo recurre al término “armenio” para insultar y elimina las señales en lengua armenia (y kurda y asiria) que, hasta 2016, recordaban que algo estaba cambiando para bien.

Así, un siglo después del genocidio, la realidad es difícil de digerir para Armenia. Los turcos cuentan con la legitimidad territorial, los kurdos ostentan el apoyo social y los armenios, desde el otro lado de la frontera, miran lo que todavía es parte de ellos pero ya no les pertenece. La nostalgia no puede ser más dolorosa por una tierra que, por otra parte, nadie disfruta por completo.

Tras cambiar de minibús en la ciudad de Igdir, el monte Ararat, de 5137 metros de altura, domina las vistas. Dicen que fue allí donde encalló el arca de Noé, aunque se trate de algo imposible de comprobar. Son muy pocos los que se aventuran por allí, y muchas veces su acceso está restringido por la lucha contra el maquis kurdo. Recuerdo una visita que hice a Ereván, a la escalinata del complejo conocido como “la Cascada”, donde los jóvenes se sientan en los escalones cada atardecer frente a un sol que acaba desapareciendo bajo las nieves perpetuas del Ararat. La estampa tiene un regusto amargo, impreciso y nostálgico. Recuerda que su símbolo nacional está en manos de Turquía, y que poco se puede hacer más allá de observar.

FUENTE: Miguel Fernández Ibáñez (texto y fotos) / Jot Down

Be the first to comment